뮤지션이 세상을 뜨기도 전에 트리뷰트 공연이 열리고, 전기가 쓰여지고, 전기 영화까지 만들어지는 경우는 결코 흔한 일이 아닙니다. 하지만 밥

딜런의 경우에는 그 관심과 추앙의 정도가 타의 추종을 불허하죠.

올해 개봉한 <어크로스 더 유니버스>로 다시 한번 칭송되어진 비틀즈의 경우가 유일한 경쟁자이겠으나, 밥 딜런은 관심을 분산시킬 동료 멤버도 없이 혼자서 모든 시선을 받아야 했으며, 이미 해산한 밴드에 대한 아쉬움 어린 애정이 아닌, 살아있는 사람을 가지고 동상을 세우는 일들을 반 세기 동안 겪어내야 했습니다.

게다가 단순히 열혈 팬들로 구성된 추종자들이 그를 흠모하는 수준이 아니라, 동시대의 쟁쟁한 뮤지션들이 그의 음악을 연주하고, 그와 같은 무대에 서는 것을 영광으로 여기고, 거장 감독은 장장 3시간 20분이 넘는 길이의 그의 다큐멘터리를 만들었으며 (마틴 스콜세지의 <No direction home> (2005)), 65세가 되어 발표한 앨범이 빌보드 차트 1위를 너끈히 차지해 버리는 이 남자.

실제로 그와 함께 한 뮤지션들의 리스트를 보면, 대중 음악의 역사를 대변한다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 윌리 넬슨, 폴 사이먼, 그레이트풀 데드, 탐 페티, 브루스 스프링스틴, 더 밴드, 조안 바에즈, 마이크 블룸필드, 알 쿠퍼, 밴 모리슨, 자니 캐시, 패티 스미스, 스티비 레이 번, 산타나, 슬래시, 롤링 스톤즈, 조지 해리슨, 링고 스타, 에릭 클랩튼, 마크 노플러, 조니 미첼, U2, 닐 영, 엘튼 존 등등...

아마존.com 에 가서 그의 이름을 검색하면, 1만 3천여종의 책과 1천장이 넘는 음반, 1백장 이상의 DVD가 나열됩니다. 이 많은 미디어를 통해서 사람들은 그에게 단순한 포크 뮤지션이 아니라, 시인, 저항 운동의 기수, 시대의 아이콘 등등의 레이블을 붙이고자 치열하게 경쟁했고, 그를 멋지게 정의내리겠다는 야망을 이루기 위해 애써왔습니다.

그에 대한 애정이 크면 클수록, 사람들이 그에 대해 가지는 기대는 커져만 갔고, 급기야는 뮤지션에게는 영 어울리지 않는 "유다!" 라는 비난까지 라이브 무대에서 들어야 했던 밥 딜런. 그는 자신을 정해진 틀에 가두려는 평론가들과 일관된 음악 스타일을 강요하는 대중들에게 지쳐갈 수 밖에 없지 않았을까 추측해 봅니다.

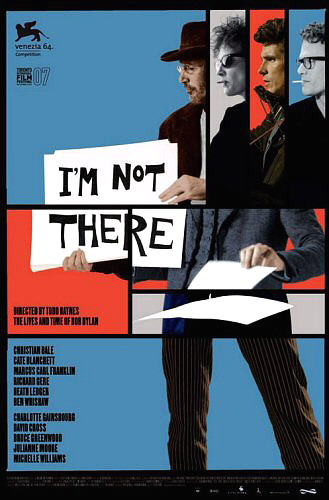

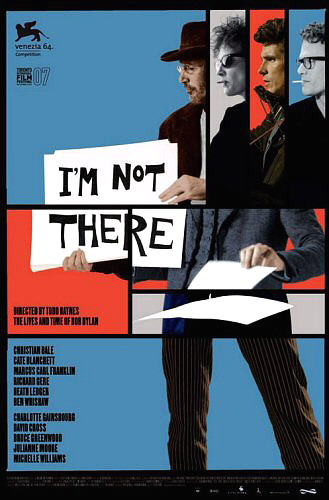

실제로 최근에 창작되어진 밥 딜런에 대한 이야기, 혹은 영상을 보면 (<아임 낫 데어>(사실에 기반한 픽션), <노 디렉션 홈>(다큐멘터리), <바람만이 아는 대답>(자서전)), 위와 같은 개인적인 고뇌에 많은 촛점이 맞추어지고 있지 않나 싶습니다.

<노 디렉션 홈>은 다큐멘터리라는 강점을 십분 활용하여, 주로 밥 딜런의 초창기 활동에 대한 이야기들을 주변 인물들의 인터뷰와 라이브 장면들을 통해 그려냅니다. 러닝타임이 길기는 하지만, 이 훌륭한 기록영상을 통해 우리는 그의 매력과 그의 음악에 깊이 빠져 들게 되죠.

No Direction Home 은 그의 대표곡 Like a Rolling Stone 가사에 나오는 구절이기도 하네요.

다소 횡설수설하는 rambling 으로 느껴지는 <바람만이 아는 대답>은 그 두서없는 이야기 속에 밥 딜런의 진실이 담겨져 있어서, 한번 읽어볼 만한 텍스트라고 생각됩니다. 그가 직접 쓴 만큼, 진심이 군데군데 흘러나오는 소중한 자료이죠.

<아임 낫 데어>의 몇 장면에도 나오지만, 그는 자신을 지나치게 진지하게 대하는 사람들을 비꼬기 위해 마음에도 없는 답변을 하거나 상당히 뛰어난 위트로 무장한 독설을 내뱉는 경우가 많았죠. 물론 영화에는 단지 그의 고뇌만이 담겨 있는 건 아닙니다. 젊은 시절부터 그가 추앙했던 우디 거쓰리에 대한 그의 존경, 가스펠에 심취했던 시절의 모습, 더 이상 존재하기 어렵게 된 사생활을 지키려고 애쓰는 모습 등 그의 인생의 다양한 단면이 편집된 형태라고나 할까요.

제가 느낀 <아임 낫 데어>는 다른 작품들에 비해 오히려 대중적으로 다가갈 수 있는 밥 딜런에 대한 초상인 것 같습니다. 다층적인 이야기 구조와 인물 교차 편집 등은 영화 문법 상으로는 다소 난해할지 몰라도 말이죠. 감독 토드 헤인즈가 개인적으로 분석한, 밥 딜런이라는 인물에 대한 해석을 다양한 관점으로 보여주기 위해서, 여섯 명의 캐릭터가 등장하여 한 인물의 복잡한 면면을 그려낸다는 구조는 꽤 영리한 선택입니다.

그럼에도 불구하고, 비록 그의 다양한 캐릭터가 훌륭하게 묘사되었다 하더라도, 시종일관 흐르던 밥 딜런의 음악은 영상 안에 담아지기에는 너무 거대하게 느껴졌습니다. 보통 영화를 보게 되면 대부분의 경우 "영상"이 음악을 압도하지만, <아임 낫 데어>에서 밥 딜런의 "음악"은 영화 내내 영상을 압도하고 있었습니다.

요절로 인해 애틋함을 배가시키는 히쓰 레저가 아무리 쿨하게 그를 연기한들, 케이트 블란쳇이 섬찟한 느낌이 들 정도로 그의 걸음걸이까지도 똑같이 묘사한들, 그의 음악이 깔리는 영상은 그저 배경으로서의 뮤직 비디오가 되어버리는 느낌이었습니다.

결국 밥 딜런의 매력은 그의 음악으로밖에 설명되지 않는 게 아닐까 하는 생각이 들더군요. 포크, 락, 블루스, 컨츄리를 넘나드는 폭넓은 음악적 기반을 바탕으로 하여, 노벨 문학상 후보로도 오르기도 했던 철학적이고 문학적인 가사가 마음을 파고드는 그의 노래는 결코 세상과 동떨어지지 않았기 때문에 더더욱 소중하지 않나 싶습니다.

밥 딜런이 "You could listen to his songs and actually learn how to live." 라고 평했던 우디 거쓰리가, 미국 좌파 및 노동자들을 위해 포크 음악을 연주했듯이 밥 딜런은 우디 거쓰리의 사회 변혁에 대한 열정을 이어받아서 음악에 현실을 담아내었습니다. 다듬어지지 않은 듯한 투박한 목소리, 웅얼거리는 듯한 창법 등등 일반적인 인기가수의 특성과는 거리가 멀었던 그는, 사람들의 마음을 울리는 음악을 만들고 불렀습니다. 귀로 듣는 음악이 아니라 마음으로 느끼는 음악을 들려준 것이죠.

"Blowin' in the Wind", "The Times They Are a-Changin'" 와 같은 대표곡들은 60년대 미국에서 반전운동이 한창일 때, 대표적인 민중가요로서 집회 분위기를 이끌기도 했고, 시민권 운동의 정점이었던 1963년 워싱턴 D.C.에서의 Civil Rights March (마틴 루터 킹 Jr.가 "I have a dream" 연설을 했던 바로 그 집회)에서 밥 딜런은 조안 바에즈와 함께 역사적인 공연을 하기도 했었죠.

1965년 뉴포트 포크 페스티벌에서 포크팬들의 야유를 받으면서도 새롭게 시도한 전자음향의 도입이라든지, 인터뷰에서 냉소적인 태도로 자신의 주장을 굽히지 않는다든지, 하는 면면에서 알 수 있듯이, 팬들의 인기에 영합하지 않고 자신의 스타일을 계속 변화, 발전시켜 나가면서도 그 중심에 있는 자신만의 고유한 스타일을 잃지 않고 유지해 온 밥 딜런에 대해서 확실하게 말할 수 있는 것은, "그는 대중을 즐겁게 하기 위해 노래하지 않았다"는 겁니다.

그의 노래는 세상을 바꾸는 데 큰 역할을 했고, 그의 고민은 시대와 함께 공유되었기 때문에 지금까지 그의 존재가 이토록 크게 느껴지는 것이 아닌가 합니다. 흔히들 이제 음악으로 세상을 바꿀 수 있는 시대는 지났다고들 말합니다. 지금 시대에서 음악은 과연 어떤 일을 할 수 있을까요...

올해 개봉한 <어크로스 더 유니버스>로 다시 한번 칭송되어진 비틀즈의 경우가 유일한 경쟁자이겠으나, 밥 딜런은 관심을 분산시킬 동료 멤버도 없이 혼자서 모든 시선을 받아야 했으며, 이미 해산한 밴드에 대한 아쉬움 어린 애정이 아닌, 살아있는 사람을 가지고 동상을 세우는 일들을 반 세기 동안 겪어내야 했습니다.

게다가 단순히 열혈 팬들로 구성된 추종자들이 그를 흠모하는 수준이 아니라, 동시대의 쟁쟁한 뮤지션들이 그의 음악을 연주하고, 그와 같은 무대에 서는 것을 영광으로 여기고, 거장 감독은 장장 3시간 20분이 넘는 길이의 그의 다큐멘터리를 만들었으며 (마틴 스콜세지의 <No direction home> (2005)), 65세가 되어 발표한 앨범이 빌보드 차트 1위를 너끈히 차지해 버리는 이 남자.

실제로 그와 함께 한 뮤지션들의 리스트를 보면, 대중 음악의 역사를 대변한다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 윌리 넬슨, 폴 사이먼, 그레이트풀 데드, 탐 페티, 브루스 스프링스틴, 더 밴드, 조안 바에즈, 마이크 블룸필드, 알 쿠퍼, 밴 모리슨, 자니 캐시, 패티 스미스, 스티비 레이 번, 산타나, 슬래시, 롤링 스톤즈, 조지 해리슨, 링고 스타, 에릭 클랩튼, 마크 노플러, 조니 미첼, U2, 닐 영, 엘튼 존 등등...

아마존.com 에 가서 그의 이름을 검색하면, 1만 3천여종의 책과 1천장이 넘는 음반, 1백장 이상의 DVD가 나열됩니다. 이 많은 미디어를 통해서 사람들은 그에게 단순한 포크 뮤지션이 아니라, 시인, 저항 운동의 기수, 시대의 아이콘 등등의 레이블을 붙이고자 치열하게 경쟁했고, 그를 멋지게 정의내리겠다는 야망을 이루기 위해 애써왔습니다.

그에 대한 애정이 크면 클수록, 사람들이 그에 대해 가지는 기대는 커져만 갔고, 급기야는 뮤지션에게는 영 어울리지 않는 "유다!" 라는 비난까지 라이브 무대에서 들어야 했던 밥 딜런. 그는 자신을 정해진 틀에 가두려는 평론가들과 일관된 음악 스타일을 강요하는 대중들에게 지쳐갈 수 밖에 없지 않았을까 추측해 봅니다.

실제로 최근에 창작되어진 밥 딜런에 대한 이야기, 혹은 영상을 보면 (<아임 낫 데어>(사실에 기반한 픽션), <노 디렉션 홈>(다큐멘터리), <바람만이 아는 대답>(자서전)), 위와 같은 개인적인 고뇌에 많은 촛점이 맞추어지고 있지 않나 싶습니다.

<노 디렉션 홈>은 다큐멘터리라는 강점을 십분 활용하여, 주로 밥 딜런의 초창기 활동에 대한 이야기들을 주변 인물들의 인터뷰와 라이브 장면들을 통해 그려냅니다. 러닝타임이 길기는 하지만, 이 훌륭한 기록영상을 통해 우리는 그의 매력과 그의 음악에 깊이 빠져 들게 되죠.

No Direction Home 은 그의 대표곡 Like a Rolling Stone 가사에 나오는 구절이기도 하네요.

다소 횡설수설하는 rambling 으로 느껴지는 <바람만이 아는 대답>은 그 두서없는 이야기 속에 밥 딜런의 진실이 담겨져 있어서, 한번 읽어볼 만한 텍스트라고 생각됩니다. 그가 직접 쓴 만큼, 진심이 군데군데 흘러나오는 소중한 자료이죠.

"대부분의 다른

연주자들은 노래보다는 스스로를 이해시키려고 노력했지만

나는 그런 것에 관심을 두지 않았다. 나에게는 노래를 이해시키는 것이 무엇보다 중요했다."

"'전설', '상징', '수수께끼같은 인물' 이라는 말을 들었지만 모두 참을 만했다.

이런 말들은 무해하고 진부해서 그런 호칭을 가지고도 여기저기 돌아다니기가 쉬웠다.

'예언자', '메시아', '구세주' 라는 말은 사람을 미치게 하는 호칭이었다."

나는 그런 것에 관심을 두지 않았다. 나에게는 노래를 이해시키는 것이 무엇보다 중요했다."

"'전설', '상징', '수수께끼같은 인물' 이라는 말을 들었지만 모두 참을 만했다.

이런 말들은 무해하고 진부해서 그런 호칭을 가지고도 여기저기 돌아다니기가 쉬웠다.

'예언자', '메시아', '구세주' 라는 말은 사람을 미치게 하는 호칭이었다."

<아임 낫 데어>의 몇 장면에도 나오지만, 그는 자신을 지나치게 진지하게 대하는 사람들을 비꼬기 위해 마음에도 없는 답변을 하거나 상당히 뛰어난 위트로 무장한 독설을 내뱉는 경우가 많았죠. 물론 영화에는 단지 그의 고뇌만이 담겨 있는 건 아닙니다. 젊은 시절부터 그가 추앙했던 우디 거쓰리에 대한 그의 존경, 가스펠에 심취했던 시절의 모습, 더 이상 존재하기 어렵게 된 사생활을 지키려고 애쓰는 모습 등 그의 인생의 다양한 단면이 편집된 형태라고나 할까요.

제가 느낀 <아임 낫 데어>는 다른 작품들에 비해 오히려 대중적으로 다가갈 수 있는 밥 딜런에 대한 초상인 것 같습니다. 다층적인 이야기 구조와 인물 교차 편집 등은 영화 문법 상으로는 다소 난해할지 몰라도 말이죠. 감독 토드 헤인즈가 개인적으로 분석한, 밥 딜런이라는 인물에 대한 해석을 다양한 관점으로 보여주기 위해서, 여섯 명의 캐릭터가 등장하여 한 인물의 복잡한 면면을 그려낸다는 구조는 꽤 영리한 선택입니다.

그럼에도 불구하고, 비록 그의 다양한 캐릭터가 훌륭하게 묘사되었다 하더라도, 시종일관 흐르던 밥 딜런의 음악은 영상 안에 담아지기에는 너무 거대하게 느껴졌습니다. 보통 영화를 보게 되면 대부분의 경우 "영상"이 음악을 압도하지만, <아임 낫 데어>에서 밥 딜런의 "음악"은 영화 내내 영상을 압도하고 있었습니다.

요절로 인해 애틋함을 배가시키는 히쓰 레저가 아무리 쿨하게 그를 연기한들, 케이트 블란쳇이 섬찟한 느낌이 들 정도로 그의 걸음걸이까지도 똑같이 묘사한들, 그의 음악이 깔리는 영상은 그저 배경으로서의 뮤직 비디오가 되어버리는 느낌이었습니다.

결국 밥 딜런의 매력은 그의 음악으로밖에 설명되지 않는 게 아닐까 하는 생각이 들더군요. 포크, 락, 블루스, 컨츄리를 넘나드는 폭넓은 음악적 기반을 바탕으로 하여, 노벨 문학상 후보로도 오르기도 했던 철학적이고 문학적인 가사가 마음을 파고드는 그의 노래는 결코 세상과 동떨어지지 않았기 때문에 더더욱 소중하지 않나 싶습니다.

밥 딜런이 "You could listen to his songs and actually learn how to live." 라고 평했던 우디 거쓰리가, 미국 좌파 및 노동자들을 위해 포크 음악을 연주했듯이 밥 딜런은 우디 거쓰리의 사회 변혁에 대한 열정을 이어받아서 음악에 현실을 담아내었습니다. 다듬어지지 않은 듯한 투박한 목소리, 웅얼거리는 듯한 창법 등등 일반적인 인기가수의 특성과는 거리가 멀었던 그는, 사람들의 마음을 울리는 음악을 만들고 불렀습니다. 귀로 듣는 음악이 아니라 마음으로 느끼는 음악을 들려준 것이죠.

"Blowin' in the Wind", "The Times They Are a-Changin'" 와 같은 대표곡들은 60년대 미국에서 반전운동이 한창일 때, 대표적인 민중가요로서 집회 분위기를 이끌기도 했고, 시민권 운동의 정점이었던 1963년 워싱턴 D.C.에서의 Civil Rights March (마틴 루터 킹 Jr.가 "I have a dream" 연설을 했던 바로 그 집회)에서 밥 딜런은 조안 바에즈와 함께 역사적인 공연을 하기도 했었죠.

1965년 뉴포트 포크 페스티벌에서 포크팬들의 야유를 받으면서도 새롭게 시도한 전자음향의 도입이라든지, 인터뷰에서 냉소적인 태도로 자신의 주장을 굽히지 않는다든지, 하는 면면에서 알 수 있듯이, 팬들의 인기에 영합하지 않고 자신의 스타일을 계속 변화, 발전시켜 나가면서도 그 중심에 있는 자신만의 고유한 스타일을 잃지 않고 유지해 온 밥 딜런에 대해서 확실하게 말할 수 있는 것은, "그는 대중을 즐겁게 하기 위해 노래하지 않았다"는 겁니다.

그의 노래는 세상을 바꾸는 데 큰 역할을 했고, 그의 고민은 시대와 함께 공유되었기 때문에 지금까지 그의 존재가 이토록 크게 느껴지는 것이 아닌가 합니다. 흔히들 이제 음악으로 세상을 바꿀 수 있는 시대는 지났다고들 말합니다. 지금 시대에서 음악은 과연 어떤 일을 할 수 있을까요...