지아장커는 중국 6세대 감독의 선두주자이자 현재 전세계로부터 가장 많은 주목을 받고 있는 작가 감독이다. 첸 카이거 감독의 <황토지>에 영향을 받아 영화감독의 꿈을 키우며 베이징 영화학교에 입학한 지아장커 감독은 1997년 게릴라 방식으로 완성한 첫 장편 <소무>로 영화인들의 이목을 집중시켰다. 이후 <플랫폼>(2000)과 <임소요>(2002)를 발표하며 중국 독립영화계인 지하전영(地下電影)을 대표하는 감독으로 자리매김했으며, 2004년에는 중국 정부의 공식적인 지원을 받은 <세계>를 통해 중국영화계를 대표하는 작가로 인정받았다.

그의 이름을 세계적인 거장의 반열에 올려놓은 것은 바로 2006년에 발표한 <스틸 라이프>다. 댐 건설로 인해 폐허로 변해가는 산샤(三峽)지역을 배경으로 급변하는 중국의 이면을 예리하게 담아낸 <스틸 라이프>에 그해 베니스영화제는 최고 영예인 황금사자상으로 새로운 작가 감독의 등장을 반겼다. 그러나 전세계의 뜨거운 주목 속에서도 지아장커 감독은 꾸준히 영화 작업을 하며 자신만의 작품세계를 이어갔다. 2007년, <스틸 라이프>의 모태가 됐던 다큐멘터리 <동>(2006)에 이은 ‘아티스트 3부작’의 두 번째 다큐멘터리 <무용>을 선보였던 지아장커 감독은 2008년 신작 <24시티>를 발표, 칸영화제 경쟁부문에 초청돼 다시 한 번 그의 변화한 위상을 확인시켰다.

사라져가는 역사, ‘팩토리420’

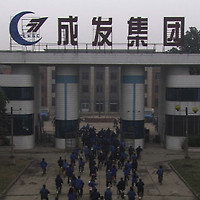

<24시티>는 인물보다는 공간이 더욱 중요한, 공간이 곧 주인공이나 다름없는 영화다. 지난 해 5월 발생한 대규모 지진으로 엄청난 인명피해를 겪었던 중국 서남부 쓰촨성 청두에 세워졌던 국영 공장 ‘팩토리420’이 바로 그 주인공. ‘팩토리420’의 역사는 중국이 사회주의 경제 체제 육성에 여념이 없던 50년대까지 거슬러 올라간다. 50년대 중반 사회주의 이념에 따라 계획 경제체제를 달성한 중국 정부는 1958년 대약진 정책을 내세우며 비행기 엔진 제조를 위한 국가 보안 부대 ‘팩토리420’을 세웠다. 이로 인해 3만 명의 노동자들과 15만 명에 달하는 가족들이 청두로 이주해와 삶의 터전을 꾸려나갔다. 1964년과 1985년 두 차례 영광의 시기를 거치기도 했던 ‘팩토리420’은 그러나 90년대 초반 군수사업에 대한 요구가 급격히 줄어들면서 어려운 시기를 겪기 시작했다. 결국 중국 정부는 2005년 재개발 계획을 실시하고, 이로 인해 56만 평방미터에 달하는 ‘팩토리420’의 부지에는 최고급 아파트 단지인 ‘24시티’가 들어서게 됐다. 지난 50년 동안을 이곳에서 살아온 인민들은 하루아침에 삶의 터전을 잃은 것이나 마찬가지였다.

그동안 발표한 작품들을 통해 급변하고 있는 중국 사회의 감춰진 단면을 날카롭게 담아왔던 지아장커 감독에게 ‘팩토리420’은 분명 흥미로운 소재였다. 사실 <24시티>의 기획은 지아장커 감독이 오래 전부터 준비하고 있던 것이었다. 경제 개발 계획으로 세워진 국영기업과 그곳에서 어렵게 생활하는 인민들의 현실에서 급격한 발전 속에 감춰진 중국 사회의 모습을 발견한 지아장커 감독은 1998년과 1999년에 걸쳐 시놉시스 작업을 했으나, 당시에는 미학적인 측면의 어려움을 인식해 영화는 잠시 미뤄지게 됐다. 지아장커 감독이 이 기획을 다시 꺼내들게 된 것은 2007년 ‘팩토리420’을 발견하게 되면서였다. “50년 역사에 대한 기억이 공장이 없어짐으로 인해 잊히는 것 같았고 그 중요한 기억을 중국인에게 일깨워주고 싶었다”는 지아장커 감독은 1년 동안 7~8차례 청두를 방문하며 공장에서 일하던 노동자 130명을 인터뷰했고, 이를 바탕으로 <24시티>를 완성하기에 이르렀다. 쓰촨성 대지진이 일어나기 하루 전날이었다.

허물어진 다큐멘터리와 극영화의 경계

무엇보다 <24시티>에서 가장 흥미로운 것은 다큐멘터리와 극영화의 경계를 허물고 있는 지아장커 감독 특유의 작업 방식이다. 인물들의 인터뷰를 중심으로 한 <24시티>는 3명의 실제 노동자와 함께 4명의 배우들이 출연해 사실과 허구의 경계를 허물고 있다. 지아장커 감독은 “130명을 인터뷰하면서 뭔가 되겠다는 상상력이 생겼다. 이걸 왜 다큐멘터리로만 해야 하는지, 극영화로 어떻게 해야 하는지 고민하다 보니 <24시티>가 나오게 된 것이다”라고 고백한다. 또한 이는 “역사는 언제나 사실과 상상의 혼합체”라는 지아장커의 역사관이 반영된 결과이기도 하다.

물론 이러한 작업 방식은 지아장커 감독에게 낯설지 않다. 이미 지아장커 감독은 여러 작품을 통해 다큐멘터리와 극영화의 경계에 대한 관심을 드러냈다. 시작은 <스틸 라이프>와 다큐멘터리 <동>이었다. 2004년 <세계>를 발표한 뒤 지아장커 감독은 차기작으로 문화혁명 시대를 배경으로 한 건달들의 이야기를 준비하고 있었다. 그러던 중 개인적으로 친분이 있는 화가 리우 샤오동으로부터 산샤에서 일하는 노동자의 그림을 그리는 작업을 다큐멘터리로 찍어달라는 제의를 받아 <동>의 작업에 들어갔다. 그러나 촬영과정 동안 폐허로 변해가는 산샤의 현실을 마주하며 지아장커 감독은 다큐멘터리로는 담아낼 수 없는 산샤의 현실에 관심을 갖기 시작했고, 때마침 발생한 한 노동자의 죽음을 계기로 <스틸 라이프>의 작업에 착수하게 됐다. 다큐멘터리로는 담아낼 수 없는 내밀한 내면의 이야기와 극영화로는 표현할 수 없는 현실의 날카로운 단면이라는 각각의 한계를 두 장르의 경계를 허물며 뛰어넘으려는 지아장커 감독의 새로운 시도가 시작되는 순간이었다.

<동>과 <스틸 라이프>라는 서로 다른 두 작품을 통해 다큐멘터리와 극영화의 상충효과라는 미학적 성취를 이끌어낸 지아장커 감독은 한 걸음 더 나아가 하나의 영화 속에 두 장르를 혼합하면서 그 경계를 허무는 작업을 시도했다. <무용>이 바로 그 결과물이었다. 중국의 세계적인 패션 디자이너 마커에 대한 다큐멘터리인 동시에 옷을 통해 중국 인민들의 현실을 담아내고 있는 <무용>은 영화 후반부에 등장하는 산샤 지역의 광부들 이야기를 극영화 형식으로 구성해 기존의 다큐멘터리에서는 경험할 수 없었던 묘한 효과를 불러일으켰다. <무용>은 다큐멘터리에 극영화를 개입하는 방식으로 마음의 울림을 만들어낸 영화였다.

반면 <24시티>는 정반대의 방식을 취하고 있다. 극영화지만 다큐멘터리의 형식을 취하며 실제의 인물과 가상의 인물을 동시에 등장시켜 현실과 허구의 경계를 허물었다. 지아장커 감독은 이를 위해 중국의 유명 배우 4명을 <24시티> 속 허구의 인물로 등장시켰다. 그중에서도 <마지막 황제> <하늘과 땅> <색, 계> 등에 출연한 세계적인 배우 조안 첸, 티엔 주앙주앙 감독의 <푸른색 연>으로 중국 최고의 연기파 배우로 인정받은 루 리핑, <플랫폼> 이후 지아장커 감독의 모든 작품에 출연해온 자오 타오는 삼대에 걸친 세 여자의 드라마를 만들어내며 영화의 한 축을 담당하고 있다. (나머지 한 명은 영화, 연극, 드라마 등 다방면에서 활동 중인 진 건빈으로 ‘팩토리420’의 직원 역할로 출연해 짧은 분량이지만 강한 인상을 남겼다.) 세 여배우의 이야기는 50년 동안 ‘팩토리420’이 겪은 역사적인 변화를 보여주는 동시에, ‘팩토리420’과 그곳에서 살아왔던 사람들에게만 해당될 수 있는 개별적인 역사를 급속한 발전 속에서 사라져가는 과거라는 보편적인 이야기로 탈바꿈시키는 효과를 불러일으켰다. 영화를 통해 현실을 아우르려는 치열한 고민과 예술적인 방식으로 역사를 재구성하겠다는 부단한 노력 끝에 이뤄낸 미학적 성취였다.

개발이란 이름으로 파괴되는 삶과 역사, 그리고 <24시티>

지아장커의 영화는 언제나 마지막 순간에 이르러서야 보는 이의 마음을 뒤흔든다. 데뷔작 <소무>에서 시종일관 주인공을 쫓아다니던 카메라가 마지막에 이르러 주인공을 바라보는 사람들을 향하며 커다란 울림을 던졌고, <세계>에서는 잔인한 현실에 마주한 죽음 앞에서도 새로운 시작을 선언했으며, <스틸 라이프>에서는 위태로운 줄 위를 태연하게 걷고 있는 한 노동자의 모습을 통해 초현실적인 마무리를 선사했다.

<24시티>에서도 가장 큰 울림은 영화의 마지막, 자오 타오가 등장하면서부터 시작된다. ‘팩토리420’에서 일하는 부모님을 둔 20대 후반의 여성을 연기한 자오 타오는 급격한 변화 속에서 혼돈을 경험하고 있는 중국 젊은이들을 대변하는 인물이다. 외제차를 몰며 자유분방한 삶에 만족을 드러내는 그녀의 모습은 변화에 익숙한 한국 젊은이들의 모습과 별반 다르지 않다. 그러나 그녀가 공장에서 힘겹게 일하고 있는 어머니를 만나러 간 이야기를 하다 눈물을 흘리면서 자신도 노동자의 딸이라고 말하는 순간, 비로소 <24시티>는 전율로 다가온다. 과거가 아무리 쉽게 사라져간다고 해도 우리가 살고 있는 지금의 현실은 결국 과거에 발을 딛고 있음을 <24시티>는 이야기한다.

지아장커 감독은 <24시티>를 통해 개발과 발전이라는 이름으로 사람들의 삶과 역사가 비참하게 파괴되는 현실을 고발한다. 비단 이것은 중국에만 해당되는 이야기가 아니다. 때마침 일어난 용산 철거민 참사는 개발과 발전이란 명목하게 무자비하게 자행되는 파괴가 이 땅 위에도 여전히 존재함을 실감케 한다. 힘없이 무너져 내리는 ‘팩토리420’의 건물들을 통해 지아장커 감독은 묻는다. 이런 발전이, 이런 현실이 과연 우리에게 행복을 안겨줄 수 있는가를. 매번 발표하는 작품들을 통해 정치적, 사회적, 미학적인 성취를 이끌어내는 지아장커 감독, 그를 이 시대의 진정한 시네아스트로 치켜세울 수밖에 없는 이유다.

* 조이씨네에 올린 글입니다.

그의 이름을 세계적인 거장의 반열에 올려놓은 것은 바로 2006년에 발표한 <스틸 라이프>다. 댐 건설로 인해 폐허로 변해가는 산샤(三峽)지역을 배경으로 급변하는 중국의 이면을 예리하게 담아낸 <스틸 라이프>에 그해 베니스영화제는 최고 영예인 황금사자상으로 새로운 작가 감독의 등장을 반겼다. 그러나 전세계의 뜨거운 주목 속에서도 지아장커 감독은 꾸준히 영화 작업을 하며 자신만의 작품세계를 이어갔다. 2007년, <스틸 라이프>의 모태가 됐던 다큐멘터리 <동>(2006)에 이은 ‘아티스트 3부작’의 두 번째 다큐멘터리 <무용>을 선보였던 지아장커 감독은 2008년 신작 <24시티>를 발표, 칸영화제 경쟁부문에 초청돼 다시 한 번 그의 변화한 위상을 확인시켰다.

사라져가는 역사, ‘팩토리420’

<24시티>는 인물보다는 공간이 더욱 중요한, 공간이 곧 주인공이나 다름없는 영화다. 지난 해 5월 발생한 대규모 지진으로 엄청난 인명피해를 겪었던 중국 서남부 쓰촨성 청두에 세워졌던 국영 공장 ‘팩토리420’이 바로 그 주인공. ‘팩토리420’의 역사는 중국이 사회주의 경제 체제 육성에 여념이 없던 50년대까지 거슬러 올라간다. 50년대 중반 사회주의 이념에 따라 계획 경제체제를 달성한 중국 정부는 1958년 대약진 정책을 내세우며 비행기 엔진 제조를 위한 국가 보안 부대 ‘팩토리420’을 세웠다. 이로 인해 3만 명의 노동자들과 15만 명에 달하는 가족들이 청두로 이주해와 삶의 터전을 꾸려나갔다. 1964년과 1985년 두 차례 영광의 시기를 거치기도 했던 ‘팩토리420’은 그러나 90년대 초반 군수사업에 대한 요구가 급격히 줄어들면서 어려운 시기를 겪기 시작했다. 결국 중국 정부는 2005년 재개발 계획을 실시하고, 이로 인해 56만 평방미터에 달하는 ‘팩토리420’의 부지에는 최고급 아파트 단지인 ‘24시티’가 들어서게 됐다. 지난 50년 동안을 이곳에서 살아온 인민들은 하루아침에 삶의 터전을 잃은 것이나 마찬가지였다.

그동안 발표한 작품들을 통해 급변하고 있는 중국 사회의 감춰진 단면을 날카롭게 담아왔던 지아장커 감독에게 ‘팩토리420’은 분명 흥미로운 소재였다. 사실 <24시티>의 기획은 지아장커 감독이 오래 전부터 준비하고 있던 것이었다. 경제 개발 계획으로 세워진 국영기업과 그곳에서 어렵게 생활하는 인민들의 현실에서 급격한 발전 속에 감춰진 중국 사회의 모습을 발견한 지아장커 감독은 1998년과 1999년에 걸쳐 시놉시스 작업을 했으나, 당시에는 미학적인 측면의 어려움을 인식해 영화는 잠시 미뤄지게 됐다. 지아장커 감독이 이 기획을 다시 꺼내들게 된 것은 2007년 ‘팩토리420’을 발견하게 되면서였다. “50년 역사에 대한 기억이 공장이 없어짐으로 인해 잊히는 것 같았고 그 중요한 기억을 중국인에게 일깨워주고 싶었다”는 지아장커 감독은 1년 동안 7~8차례 청두를 방문하며 공장에서 일하던 노동자 130명을 인터뷰했고, 이를 바탕으로 <24시티>를 완성하기에 이르렀다. 쓰촨성 대지진이 일어나기 하루 전날이었다.

허물어진 다큐멘터리와 극영화의 경계

무엇보다 <24시티>에서 가장 흥미로운 것은 다큐멘터리와 극영화의 경계를 허물고 있는 지아장커 감독 특유의 작업 방식이다. 인물들의 인터뷰를 중심으로 한 <24시티>는 3명의 실제 노동자와 함께 4명의 배우들이 출연해 사실과 허구의 경계를 허물고 있다. 지아장커 감독은 “130명을 인터뷰하면서 뭔가 되겠다는 상상력이 생겼다. 이걸 왜 다큐멘터리로만 해야 하는지, 극영화로 어떻게 해야 하는지 고민하다 보니 <24시티>가 나오게 된 것이다”라고 고백한다. 또한 이는 “역사는 언제나 사실과 상상의 혼합체”라는 지아장커의 역사관이 반영된 결과이기도 하다.

물론 이러한 작업 방식은 지아장커 감독에게 낯설지 않다. 이미 지아장커 감독은 여러 작품을 통해 다큐멘터리와 극영화의 경계에 대한 관심을 드러냈다. 시작은 <스틸 라이프>와 다큐멘터리 <동>이었다. 2004년 <세계>를 발표한 뒤 지아장커 감독은 차기작으로 문화혁명 시대를 배경으로 한 건달들의 이야기를 준비하고 있었다. 그러던 중 개인적으로 친분이 있는 화가 리우 샤오동으로부터 산샤에서 일하는 노동자의 그림을 그리는 작업을 다큐멘터리로 찍어달라는 제의를 받아 <동>의 작업에 들어갔다. 그러나 촬영과정 동안 폐허로 변해가는 산샤의 현실을 마주하며 지아장커 감독은 다큐멘터리로는 담아낼 수 없는 산샤의 현실에 관심을 갖기 시작했고, 때마침 발생한 한 노동자의 죽음을 계기로 <스틸 라이프>의 작업에 착수하게 됐다. 다큐멘터리로는 담아낼 수 없는 내밀한 내면의 이야기와 극영화로는 표현할 수 없는 현실의 날카로운 단면이라는 각각의 한계를 두 장르의 경계를 허물며 뛰어넘으려는 지아장커 감독의 새로운 시도가 시작되는 순간이었다.

<동>과 <스틸 라이프>라는 서로 다른 두 작품을 통해 다큐멘터리와 극영화의 상충효과라는 미학적 성취를 이끌어낸 지아장커 감독은 한 걸음 더 나아가 하나의 영화 속에 두 장르를 혼합하면서 그 경계를 허무는 작업을 시도했다. <무용>이 바로 그 결과물이었다. 중국의 세계적인 패션 디자이너 마커에 대한 다큐멘터리인 동시에 옷을 통해 중국 인민들의 현실을 담아내고 있는 <무용>은 영화 후반부에 등장하는 산샤 지역의 광부들 이야기를 극영화 형식으로 구성해 기존의 다큐멘터리에서는 경험할 수 없었던 묘한 효과를 불러일으켰다. <무용>은 다큐멘터리에 극영화를 개입하는 방식으로 마음의 울림을 만들어낸 영화였다.

반면 <24시티>는 정반대의 방식을 취하고 있다. 극영화지만 다큐멘터리의 형식을 취하며 실제의 인물과 가상의 인물을 동시에 등장시켜 현실과 허구의 경계를 허물었다. 지아장커 감독은 이를 위해 중국의 유명 배우 4명을 <24시티> 속 허구의 인물로 등장시켰다. 그중에서도 <마지막 황제> <하늘과 땅> <색, 계> 등에 출연한 세계적인 배우 조안 첸, 티엔 주앙주앙 감독의 <푸른색 연>으로 중국 최고의 연기파 배우로 인정받은 루 리핑, <플랫폼> 이후 지아장커 감독의 모든 작품에 출연해온 자오 타오는 삼대에 걸친 세 여자의 드라마를 만들어내며 영화의 한 축을 담당하고 있다. (나머지 한 명은 영화, 연극, 드라마 등 다방면에서 활동 중인 진 건빈으로 ‘팩토리420’의 직원 역할로 출연해 짧은 분량이지만 강한 인상을 남겼다.) 세 여배우의 이야기는 50년 동안 ‘팩토리420’이 겪은 역사적인 변화를 보여주는 동시에, ‘팩토리420’과 그곳에서 살아왔던 사람들에게만 해당될 수 있는 개별적인 역사를 급속한 발전 속에서 사라져가는 과거라는 보편적인 이야기로 탈바꿈시키는 효과를 불러일으켰다. 영화를 통해 현실을 아우르려는 치열한 고민과 예술적인 방식으로 역사를 재구성하겠다는 부단한 노력 끝에 이뤄낸 미학적 성취였다.

개발이란 이름으로 파괴되는 삶과 역사, 그리고 <24시티>

지아장커의 영화는 언제나 마지막 순간에 이르러서야 보는 이의 마음을 뒤흔든다. 데뷔작 <소무>에서 시종일관 주인공을 쫓아다니던 카메라가 마지막에 이르러 주인공을 바라보는 사람들을 향하며 커다란 울림을 던졌고, <세계>에서는 잔인한 현실에 마주한 죽음 앞에서도 새로운 시작을 선언했으며, <스틸 라이프>에서는 위태로운 줄 위를 태연하게 걷고 있는 한 노동자의 모습을 통해 초현실적인 마무리를 선사했다.

<24시티>에서도 가장 큰 울림은 영화의 마지막, 자오 타오가 등장하면서부터 시작된다. ‘팩토리420’에서 일하는 부모님을 둔 20대 후반의 여성을 연기한 자오 타오는 급격한 변화 속에서 혼돈을 경험하고 있는 중국 젊은이들을 대변하는 인물이다. 외제차를 몰며 자유분방한 삶에 만족을 드러내는 그녀의 모습은 변화에 익숙한 한국 젊은이들의 모습과 별반 다르지 않다. 그러나 그녀가 공장에서 힘겹게 일하고 있는 어머니를 만나러 간 이야기를 하다 눈물을 흘리면서 자신도 노동자의 딸이라고 말하는 순간, 비로소 <24시티>는 전율로 다가온다. 과거가 아무리 쉽게 사라져간다고 해도 우리가 살고 있는 지금의 현실은 결국 과거에 발을 딛고 있음을 <24시티>는 이야기한다.

지아장커 감독은 <24시티>를 통해 개발과 발전이라는 이름으로 사람들의 삶과 역사가 비참하게 파괴되는 현실을 고발한다. 비단 이것은 중국에만 해당되는 이야기가 아니다. 때마침 일어난 용산 철거민 참사는 개발과 발전이란 명목하게 무자비하게 자행되는 파괴가 이 땅 위에도 여전히 존재함을 실감케 한다. 힘없이 무너져 내리는 ‘팩토리420’의 건물들을 통해 지아장커 감독은 묻는다. 이런 발전이, 이런 현실이 과연 우리에게 행복을 안겨줄 수 있는가를. 매번 발표하는 작품들을 통해 정치적, 사회적, 미학적인 성취를 이끌어내는 지아장커 감독, 그를 이 시대의 진정한 시네아스트로 치켜세울 수밖에 없는 이유다.

* 조이씨네에 올린 글입니다.