모든 작품을 본 것은 아니지만

이안이 찍는 서양 영화는 그다지 취향은 아니다.

나에게 인상적인 영화는 장아이링의 소설을 바탕으로 한

많은 사람들을 불편하게 만든 <색, 계>였다.

십 대 시절 나는 <센스 앤 센서빌리티>의 섬세함을 보지 못했고,

이십 대 시절 나는 <브로큰백 마운틴>의 로맨틱함을 이해하지 못했으며,

삽십 대가 된 지금 <테이킹 우드스탁>의 뜨거움 역시 느낄 수가 없다.

그럼에도 이안의 서양 영화가 항상 시선을 끌어당기는 것은

그가 대만인이라서 도리어

가장 미국적이거나 가장 영국적인 이야기를 찍기 때문이다.

가장 미국적이거나 가장 영국적인 이야기를 찍기 때문이다.

그 문화권의 사람이라면 재현하기 어려운 공기 같은 배경과 분위기를

지독하게도 적확하게 잡아채

그래서 어딘가 아주 낯설게 찍어내는 것이다.

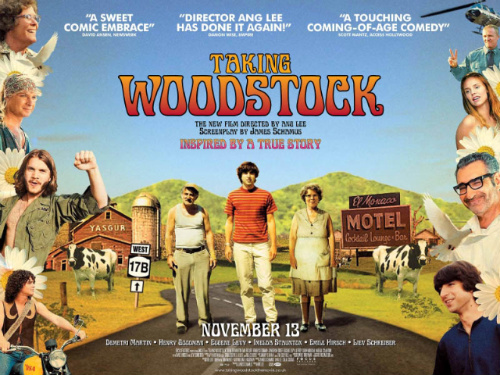

우드스탁이라는 이름을 단 이 영화는

전설적인 우드스탁 페스티벌의 주인공이라고 할 만한

스타에 대한 혹은 그곳에서 열정을 불태운 히피들에 대한 이야기도 아니다.

그보다 나치를 피해 미국으로 이민온

가난하고 고집붙통인 유대인 부모에게서 태어난

가난하고 고집붙통인 유대인 부모에게서 태어난

우유부단한 게이 아들의 자아찾기 과정이다.

실제 우드스탁 공연을 재현할 수 있을리 없으므로

무대 위의 신화적 스타와 실황공연, 관객들의 열광과 환희를

이안은 영리하게 제대로 다 피해간다.

그래서인지 영화가 끝나자 나는 문득

돈과 개인주의, 전쟁과 불황에 찌들린 21세기에

실제 우드스탁 공연을 재현할 수 있을리 없으므로

무대 위의 신화적 스타와 실황공연, 관객들의 열광과 환희를

이안은 영리하게 제대로 다 피해간다.

그래서인지 영화가 끝나자 나는 문득

돈과 개인주의, 전쟁과 불황에 찌들린 21세기에

평화와 자유, 사랑을 노래하던 그 많던 히피들이 어디로 가버렸는지

진심으로 궁금해졌다.